ワードで行間を調整(狭く、広く)する方法

ワードで行間を広くしたり狭くしたりする方法の説明です。

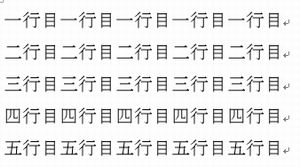

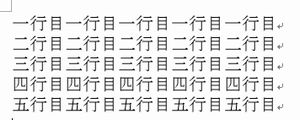

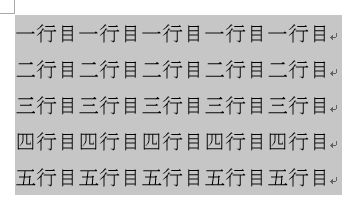

| 作業前 | 作業後 |

|---|---|

|

|

行間を狭くすることで同じスペースに入る行数(文字数)を増やすことができます。

行間を調整(狭く、広く)する方法

行間を狭くする場合で説明します。

(広くする場合も途中までは同じです。)

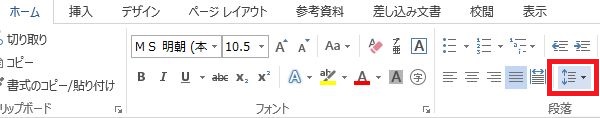

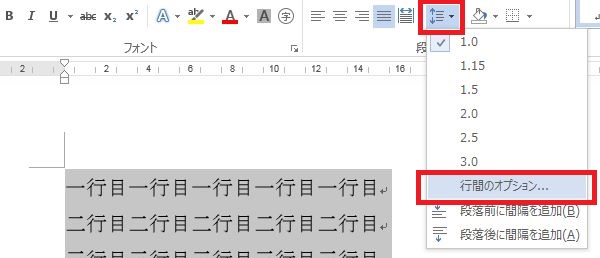

上下の矢印「↑」「↓」のマークがあるものが「行と段落の間隔」です。

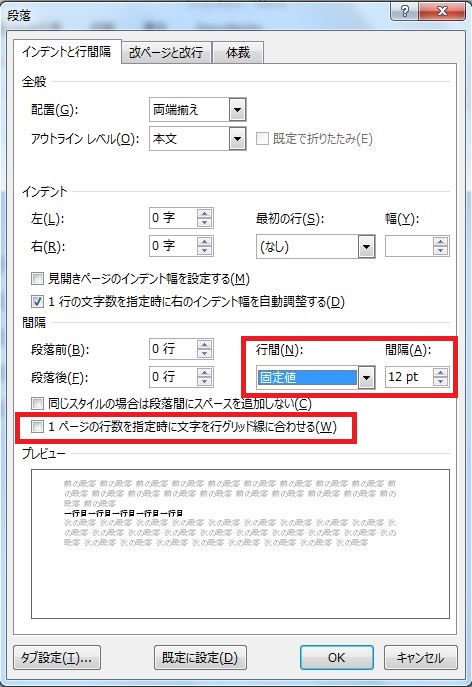

「1ページの行数を指定時に文字を行グリッド線に合わせる」のチェックを外し、行間を「最小値」や「固定値」に設定します。

「固定値」を選択した場合は、隣りにある「間隔」で行間を設定します。

細かい設定がわからない場合は「最小値」を設定しておけば、とりあえず間隔が狭くなります。

「固定値」を大きくすることで間隔を広くすることもできます。

校務での活用例

ワードの初期設定では行間が一定の値に決められています。

ただ、すべて同じ間隔だと文書全体が単調な印象になってしまいます。

行間を詰めたり広げたりすることで文書全体のレイアウトを調整してみてください。

また、報告書などで文字数が多くなりすぎてしまって1ページに入りきらないときに、行間を詰めることで1ページに入る行数を増やすのも文書作成のテクニックのひとつです。

学校現場でエクセルをどのように活用できるかに絞った先生向けのマニュアル本。クエリ機能やピボット機能を校務にどのように活用できるかを事例をもとに解説しています(第1章)。

第2章の事例編では「PDFへの差し込み印刷」「フラッシュカード作成」「条件付き書式による成績確認」など先生に必須の機能を紹介。第3章テクニック編、第4章 トラブル回避編も学校でのエクセル操作に絞って解説しています。

*本書の対象はエクセルを使ったことがある先生向けです。エクセルを使ったことがない方、初心者の方には前著「先生Excel」をオススメします。(前著)初心者向け⇒先生向けエクセル講座「校務Excel」